Fotografieren mit dem Handy oder der Kamera?

Alle haben ihr Handy immer dabei. Täglich werden damit Millionen Fotos geschossen und online gestellt. Die Kameraverkäufe hingegen gehen zurück – laufen die Handys den Kameras gerade den Rang ab?

Die Handys haben neuen Schwung in die stagnierende Fotografie mit herkömmlichen Kameras gebracht, und das ist gut so. Die Menschen wenden sich immer mehr dem Bild zu, welches sich in der Medienlandschaft innert einer Generation zum gleichwertigen Partner des Textes entwickelt hat. Das Bild transportiert Inhalte schnell und einprägsam. Man mag das Missbrauchspotenzial oder die Auswirkungen auf die Gesellschaft bedauern, wenn zunehmend mit Bildern statt mit Argumenten gefochten wird.

Der Aufschwung der Fotografie mit Smartphones wäre ohne Internet kaum möglich gewesen. Ein Bild wird heute zeitverzugslos geteilt, ein grosser Vorteil gegenüber der herkömmlichen Fotografie, die eine Postverarbeitung auf dem Computer bedingt.

Das Teilen von Fotos und die Videofähigkeit der Kameras befeuern einen regelrechten Boom. Das Bearbeiten von Fotos und Filmen wird zum Kinderspiel, es wird gleichsam nebenbei als kulturelle Leistung erlernt, schon im Kindesalter. Die Bildungspolitik hat es bis heute leider verpasst, eine Lehre von Bildern im Lehrplan zu verankern. Dass Bilder aufbauend, verführerisch, manipulativ oder destruktiv wirken können, erfahren die Jugendlichen in den sozialen Medien erst im Selbstversuch. Kleine Videos haben sich in der Unternehmenskommunikation längst etabliert, das Herstellen von Content konkurrenziert zunehmend den herkömmlichen Journalismus. Alle können alle erreichen – mit gravierenden Folgen für die Wahrnehmung.

Verfügbarkeit und Schnelligkeit verführen dazu, das eigene Leben live zu dokumentieren und mit Freunden oder der Öffentlichkeit zu teilen. Die ungebetene Bilderflut kann zu Sucht oder Stress führen und nicht jede fotografierte Pizza erfreut die Mitmenschen.

Der extensive Gebrauch der Handys schafft nebst viel Schrott auch Expertise. Alle fühlen sich als Künstler oder Fotografinnen, und es macht Spass, visuelle Dinge zu schaffen und zu verbreiten. Der Datenschrott führt auf der anderen Seite zu intelligenter Software, die mithilft, Bilder zu optimieren: Gesichtserkennung, Augenfokus, Himmel austauschen oder inhaltsbasierte Füllung sind Features, die wir alle gern benützen.

Die Frage stellt sich, ob es in ein paar Jahren noch professionelle Kameras braucht oder nicht? Ich selbst arbeite mit beiden Systemen, einem iPhone 11 Pro und verschiedenen Kameras unterschiedlicher Marken. Meine Erfahrungen sind also auf dieser technischen Vorausssetzung aufgebaut. Es ist zu vermuten, dass sich meine Überlegungen weitgehend auch auf andere Handys und Kameras übertragen lässt. Ich denke, dass beide Systeme ihre Berechtigung haben, so etwa wie die Lieferwagen auch nicht die Personenwagen substituiert haben. Beide haben vier Räder sowie einen Antrieb und beide sind wasserdicht, der zweckmässige Einsatz rechtfertigt ihr Dasein.

Kamerabeschaffenheit

Moderne Smartphones sind alle gleichartig konstruiert. Wir halten ein rechteckiges flaches Ding mit gerundeten Ecken in der Hand, welches nur allzu leicht aus der Hand rutscht. Deshalb verunstalten wir das wunderbare Industriedesign mit allerlei Zubehör: Hüllen, Schutzfolien und Haltebändern, die das Ding langlebiger machen. Die Kameraauslösefunktion sitzt an einem ergonomisch bekloppten Ort, was bei einhändiger Fotografie, die mit Daumen ausgelöst wird, zum Hochformat führt. Bei querformatigem Auslösen braucht das einhändige Handling eine veritable Bedienungsanleitung. Zudem kann die Lautstärketaste + als Auslösetaste gebraucht werden. Als visuelle Kontrolle dient das Display, was Aufnahmen in die Sonne zu einem mühsamen Unterfangen macht. Ich sehe auch nie jemanden auf dem Boden liegend aus der Froschperspektive fotografieren, das Handy ist nicht dafür konstruiert. Personen, die eine Lesebrille benötigen, können nur damit fotografieren.

Handys sind auf der Rückseite (Backkamera) mit zwei, drei oder vier Linsenmodulen ausgestattet, die über eine andere Brennweite verfügen. Auf der Vorderseite sitzt oben neben dem Lautsprecher eine weitere Linse (Frontkamera), die für Selfies gedacht ist.

Beim iPhone gibt es die Einstellungen .5, 1× und 2. Die Bezeichnungen lassen eine Relation zu üblichen Brennweitenbezeichnungen nicht zu. 1× entspricht meiner Einschätzung nach etwa dem Kleinbildäquivalent von 20 mm, .5 etwa 10 mm und 2 etwa einem 35er-Objektiv. Man kann Motive sogar 10× zoomen, was dann etwa einer 300er-Brennweite entspricht. Der Brennweitenbereich reicht somit ungefähr von 10 bis 300 mm. Die verbauten Kleinstlinsen machen ansprechende Bilder, die für die Betrachtung auf dem Handy gedacht sind. Sobald ich Fotos digital auf dem Computer bildschirmfüllend skaliere, kommen Mängel zum Vorschein. Das Objektiv 0.5 (Ultra-Wide) weist einen fürchterlichen Verzug an den Rändern auf, die chromatische Aberration sorgt für sichtbare Farbsäume.

Mit Automatik fotografieren

Fotografie bedeutet nicht einfach das Knipsen von Situationen, Landschaften und Gesichtern. Fotografie heisst das Erschaffen von eigenen Welten, es beinhaltet Idee, Konzept, Shooting, Optimierung, Composing usw.

Je professioneller man sich mit Fotografie beschäftigt, desto manueller fotografiert man in der Regel. Das heisst, ich stelle je nach Motiv und erwarteter Bildwirkung den Blendenwert, die Verschlusszeit und den ISO-Wert manuell ein. Wenn ich eine geringe Schärfentiefe will, kann ich dies nur mit einer relativ offenen Blende tun, bei einer Sportaufnahme ist die kurze Belichtungszeit für eine knackige Schärfe verantwortlich und im Wald erhöhe ich den ISO-Wert, um überhaupt genug Licht auf den Sensor zu bekommen. Solche Einstellungen erlaubt das Handy nur bedingt. Es ist auf Vollautomatik ausgelegt: Hochhalten und abdrücken. Das funktioniert sogar bei wenig Licht ausgezeichnet. Auch ein hoher Kontrastumfang bewältigt das Handy ohne Probleme, während die Kamera ein fotografisches Handwerkswissen und eine entsprechende Nachbearbeitung am Computer erwartet. Mit dem Handy zu fotografieren ist ungleich leichter und führt zu Sofortresultaten, die photoshop-ähnlich optimiert werden können. Das alles immer unter der Prämisse, die Fotos auf Handys oder Tablets via Internet zu teilen und zu betrachten. So sind viele Faktoren wie Schärfe, Farbgenauigkeit, JPG-Artefakte, Tiefe oder die Lichtführung nicht wichtig, weil man in dieser Bildgrösse Fehler wie ein leicht verwackeltes oder unscharfes Bild nicht sieht.

Mit der Kamera kann ich Graufilter oder Polfilter einsetzen, die für das Handy nicht zur Verfügung stehen, oder entfesselte Blitzgeräte. Im Handy geschieht alles vollautomatisch und ich weiss im Moment der Aufnahme nicht, mit welcher Belichtungszeit es arbeitet. Wenn ich damit Bewegung einfrieren will, gelingt dies nicht, Wischeffekte oder Schärfentiefe kann ich nicht kontrollieren.

Handystativ

Ein kleines Stativ mit einem Kugelkopf dient abends oder auch nachts dazu, das Bild zu stabilisieren oder mit dem Selbstauslöser Selbstporträts zu machen. Ein solches Stativ kostet wenig, wiegt nur 350 Gramm und hat montiert eine Ausziehlänge von einem Meter. Der Selbstauslöser des iPhones fotografiert 10 Aufnahmen schnell hintereinander, aus denen dann die Wahl getroffen werden kann.

Auflösung und Datenformate

Die Hersteller verbauen andere Systeme und Softwares, die zu ganz unterschiedlichen Datenvolumen führen. Hinter jeder Linse sitzt ein separater Sensor. So liefert das Samsung Galaxy S21 je nach Linse 12, 108, 10 und 10 Mpx, das Huawei P40 Pro hingegen 40, 50 und 12 Mpx; das iPhone 12 und das Sony Xperia 1 II schreiben in allen Modulen 12 Mpx. Wenn ich einmal einen Standard von 12 Mpx annehme und diesen mit einem Vollformatsensor vergleiche, der angenommen 45 Mpx aufzeichnet, dann ist die Detailauflösung rund viermal höher. Mit dem Handy kann ich im Offset- oder Digitaldruck Bilder bis zu einer Grösse von 25 × 33 cm (mit 300 ppi) drucken. Mit der Vollformatkamera 50 × 66 cm.

Das Standard-Datenformat heisst JPG (oder veraltet JPEG). JPG wendet eine Bildkompression an, welche die Bildgrösse erheblich reduziert. JPG ist plattformübergreifend und wird von allen üblichen Softwares oder von Fotobuchplattformen unterstützt. Die Verschlankung hat jedoch seinen Preis. Bilder im JPG-Format haben durch die Kompression einen Verlust erlitten, der sich nicht immer, aber manchmal schon, unschön bemerkbar machen kann. Im JPG-Format werden Pixel gleichartiger Farbe zu ganzen Flächen geclustert, die zusammen weniger Speicherplatz beanspruchen. Die Bilddatenkompression wird immer wichtiger: In einzelnen Medien liest man, dass sich das Datenvolumen weltweit alle zwei Jahre verdoppelt. Unsere Bilddaten wie Fotos und Videos sind massgeblich Schuld, dass der Stromverbrauch in den Rechenzentren derart anschwillt.

Der «neue» Standard für Bilddaten heisst HEIC (High Efficiency Image File Format). Leider lassen diverse Softwares wie etwa InDesign oder auch Fotobuchportale HEIC nicht zu, deshalb müssen HEIC-Bilder erst in ein passendes Format (d. h. JPG) umgewandelt werden. Laut Wikipedia soll eine 40 % verbesserte Kompressionsrate erreicht werden, bei gleichbleibender Qualität. Diese Aussage deckt sich jedoch nicht ganz mit meinen Erfahrungen. Die Datenkompression richtet sich nach dem Motiv, so sind ruhige Bilder ohne viele Details wesentlich kleiner als Fotos, die eine grosse Detailvielfalt enthalten. Bilder mit gleicher Pixelgrösse haben aus diesem Grund nie die gleiche Datengrösse. Nun habe ich schon JPG-Bilder auf meinem Computer, die in HEIC viermal kleiner waren als die gleichen JPG-Bilder. Also nicht 40 %, sondern 400 % kleiner. HEIC bietet enorme Vorteile, wenn es darum geht, knappen Speicherplatz effizient zu belegen.

Das Grafikformat HEIC

Das Container-Datenformat wurde von MPEG (Moving Picture Experts Group) entwickelt und bereits im Jahr 2000 veröffentlicht. Die Dateiendung ist .heic oder .heif. Ab Windows 10, macOS high sierra und iOs 11 wird HEIC unterstützt. Beim iPhone wird unter Einstellungen > Kamera > Formate das Dateiformat eingestellt, entweder JPG oder HEIC.

Manche Fotografen und Fotografinnen definieren sich über das Primat der bestmöglichen Qualität. Da wird die bestmögliche Kamera, die bestmögliche Optik und die bestmögliche Datenqualität eingesetzt. Mit einfachen Worten: Mittelformat, Objektive im Wert von mehreren Tausend Franken/Euro, kiloweise Material, 16 Bit Verarbeitung. Natürlich lassen sich daraus Ausstellungsbilder für die Modern Tate herstellen, in denen jedes My zu sehen ist. Und selbstverständlich auch Pics für Instagram, wo Mys nicht gefragt sind.

Die IT oder die Softwareanbieter setzen ganz andere Prioritäten, in der Cloud spielen Speicherplatz und Datenrate die Hauptrolle. Terabytegrosse Bilddaten belegen Speicherplatz, beeinträchtigen das Netz und sind, in der Masse gesehen, Energiefresser. Sich als Naturliebhaber und Fotograf Nachhaltigkeit auf die Fahne zu schreiben und gleichzeitig maximale Datenmengen zu erzeugen, ist paradox. Und wer schnelle und gute Bildqualität will, darf sich nicht gleichzeitig gegen 5G stellen. Beides ist nicht zu haben.

Nachts mit dem Handy unterwegs

In der Blauen Stunde oder nachts ist das Fotografieren von Hand mit einer Kamera nicht möglich, mit dem Handy gehts ganz gut. Die Nachtautomatik stellt dann auf wenige Sekunden Belichtungszeit um, man muss nur das Handy möglichst ruhig halten. Aus mehreren Frames rechnet die Software die schärfsten Elemente zusammen zu einem Bild, welches überraschend gut herauskommt. In der Blauen Stunde stellt das Handy die Einstellungen ein, die es aus der Software heraus vorgeschlagen bekommt. Die Abendfotos auf dem Handy sind schön anzusehen und schon gebrauchsfertig. Das Display der «richtigen» Kamera hingegen zeigt Unfertiges und ich kann nur erahnen, was ich aus den RAW-Bildern am Computer später herausholen werde.

Fotos in Innenräumen

Nach meiner Erfahrung sind Schnappschüsse im Restaurant oder bei Anlässen nicht in der Qualität zu haben, die ich mir vorstelle. Was passiert? Bei knappen Lichtverhältnissen schraubt das Handy den ISO-Wert unkontrolliert hoch, um eine einigermassen vernünftige Belichtungszeit zu erhalten. Ein hoher ISO-Wert führt aber bekannterweise zu Griessigkeit. Nun setzt der Algorithmus für die Kompression ein, das Bildrauschen wird in eine fleckige Schwammigkeit transformiert. Alles Eindrücke, wenn ich das Bild in der Vergrösserung auf dem Computerbildschirm untersuche. Auf dem Handydisplay selbst sind keine auffälligen Bildfehler festzustellen. Und die Lichttemperatur kann ja bei der Aufnahme oder in der Bearbeitung justiert werden.

Tele und Makro

Es gibt für Handys inzwischen sehr viel Zubehör wie aufsetzbare Makro- oder Teleobjektive. Ich betrachte solches jedoch als Spielzeuge, denn wer ernsthaft in die Ferne oder ganz in die Nähe guckt, wird mit automatischen Einstellungen nicht viel anfangen können. Mit einem 10-fach-Zoom von Hand zu fotografieren, braucht schon eine grenzenlose Naivität über die Stabilität seiner Hände. Das wird nix, es bleibt beim Knipsen.

Blitzlicht

Das integrierte Blitzlicht des Handys taugt nur für bestimmte Entfernungen, vielleicht bis maximal vier Meter. Ohne direkte Steuerung des integrierten Blitzes sind richtig belichtete Fotos damit Zufallsprodukte. Direkt in die Augen zu flashen, führt zu dem Rote-Augen-Effekt, Gesichter werden ausgebleicht und wirken flach. Geblitzt sieht man etwa so aus wie in einer durchschnittlichen Umkleidekabine: ziemlich bescheuert. Externe Lichtquellen wie LED-Leuchten stehen wie bei herkömmlichen Kameras zur Verfügung.

Da ist noch die Akkufrage

Ich war ein paar Tage in Zermatt, nur mit dem Handy. Ich habe nicht weniger fotografiert als sonst mit der Kamera, vielleicht um die 300 Fotos im Tag. Im besten Licht machte der Akku um 15 Uhr schlapp. Ärgerlich, die Session so abbrechen zu müssen. Bei der Kamera hätte ich einen neuen Akku eingelegt und weitergemacht. Beim Handy war nichts mehr möglich. Das Handy mit angeschlossener Powerbank weiter zu betreiben übersteigt meine Liebe zur Sache. Ich sehe dies aber anders als Hardcore-User, welche mit Solarpanels auf den Rucksäcken und weissen Kopfhörern beim Dauerchat die grandiose Landschaft «geniessen».

Fazit

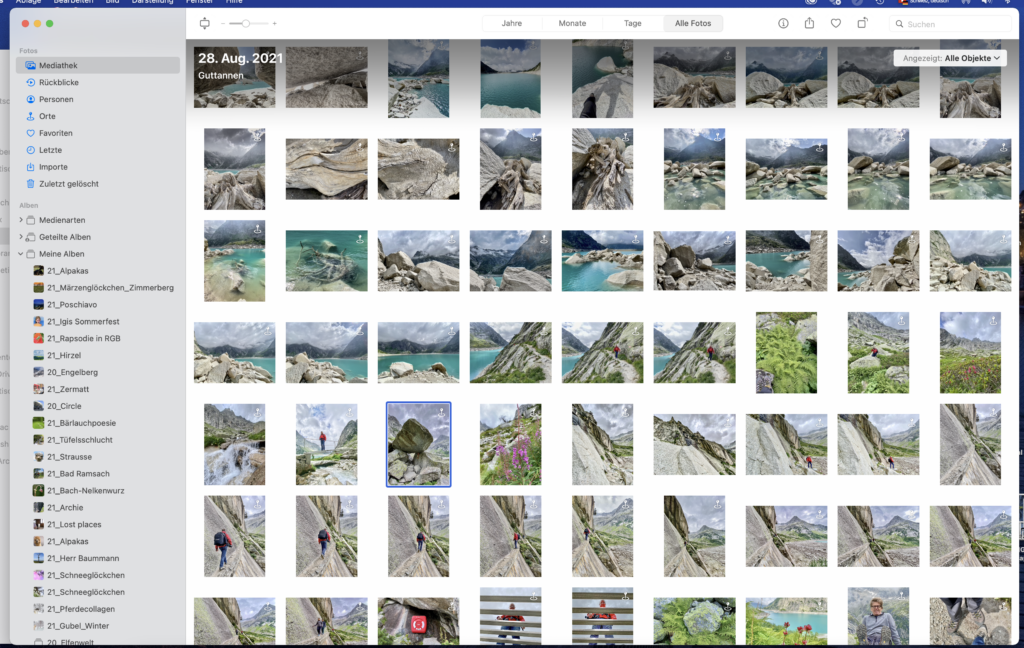

Ein direkter Vergleich von Kamera und Handy ist so sinnvoll wie der Vergleich zwischen einem Lieferwagen und einen schicken Cabrio. Das Handy versucht seine Nachteile bezüglich Optik und Auflösung mittels ausgeklügelter Software zu kompensieren. Für die Nachbearbeitung stehen alle Optionen offen, die für die Kamera auch zur Verfügung stehen. Ein Handy ist leicht, immer dabei, sehr bedienungsfreundlich und braucht keine Computerkenntnisse. Allerdings kann die Ordnung der Fotos auf dem Handy rasch zu langen Suchaktionen führen, dies ist aber eher menschlichem denn technischem Versagen geschuldet. Wenn man keine besonderen Ansprüche hat, erfüllt das Handy durchaus seinen Zweck: knipsen und teilen. Für fotografische Genres wie Makro, Wildtiere, Sport, Porträt, Landschaft, Architektur und andere ist es wohl nicht das optimale Gerät. Handyfotos können problemlos bis zur Grösse A4 in einem Fotobuch vergrössert werden.

Mit einer Kamera schliesslich kann man alles manuell einstellen und alles fotografieren. Um die digitale Fotografie auszureizen, benötigt man Computerwissen und Know-how für die Postverarbeitung. Es gibt Dutzende Objektive und sonstiges Zubehör für alle Zwecke. Die ganze Ausrüstung wiegt schwer – auf dem Rücken und im Geldbeutel. Als engagierter Fotograf werde ich auf den Lieferwagen nicht verzichten können und trotzdem von Zeit zu Zeit mit dem Cabrio unterwegs sein.

Ärgerlich, dass Platzhirsch Adobe und auch andere derart an ihren veralteten und wenig intuitiven Oberflächen festhalten, während die Handyhersteller vormachen, wie genial einfach es doch sein kann. Muss Sony, Samsung oder Apple erst Adobe aufkaufen bis etwas geht?

Zusatzfunktionen

Wem die normalen Aufzeichnungsfunktionen nicht reichen, kann Apps zum Fotografieren einsetzen. Ich arbeite oft mit Camera+ 2, die im App Store für Fr. 8.– zur Verfügung steht. Die App bietet manuelle Einstellungen, d. h. Verschlusszeit, Weissabgleich und ISO-Wert können manuell eingestellt werden. Die Blende bleibt hingegen, was die Kontrolle der Hintergrundunschärfe verunmöglicht. Deshalb bietet die Funktion «Makro» nicht ganz das, was ein Makrofotograf ins Schwärmen bringt. Dafür müsste man auch fein fokussieren können. Die RAW-Funktion bringt aus meiner Sicht gegenüber HEIC keine grossen Vorteile. Unter «Langsamer Verschluss» kann ich bis 30 Sekunden belichten, was immerhin Aufnahmen wie Lightpainting erlaubt. Astrofotografie mit dem Handy habe ich noch nicht ausprobiert, mal sehen ob es gelingt, damit die Milchstrasse zu fotografieren.

Camera2 + bietet mehrere nützliche Funktionen, die auf dem iPhone nicht vorhanden sind. Unter anderem die mit dem iPhone 13 angekündigte Makrofunktion, die allerdings wegen fehlender Schärfen- und Schärfentiefesteuerung und dem fehlenden genauen Fokussieren wenig überzeugend ausfällt.

Die Verschlusszeit sowie der Weissabgleich und die ISO-Zahl können manuell eingestellt werden.

Ralf Turtschi ist Inhaber der R. Turtschi AG, visuelle Kommunikation, 8800 Thalwil. Der Autor zahlreicher Fachbücher und Publikationen ist als Fotograf, Journalist und Designer unterwegs. Er ist als Dozent beim zB. Zentrum Bildung in Baden tätig, wo er im Diplomlehrgang Fotografie der Masterclass Fotografie und an der Höheren Fachschule für Fotografie unterrichtet. Kontakt: agenturtschi.ch, turtschi@agenturtschi.ch, Telefon +41 43 388 50 00.

-

Autor

Ralf Turtschi

Ralf Turtschi ist Inhaber der R. Turtschi AG. Der Autor ist als Journalist und Fotoreporter für die Gewerbezeitung, unteres linkes Zürichseeufer und Sihltal, unterwegs. Er ist als Dozent beim zB. Zentrum Bildung, Baden,

tätig, wo er im Diplomlehrgang Fotografie der Masterclass Fotografie und an der Höheren Fachschule für Fotografie unterrichtet. - Rubrik Imaging

- Dossier: Publisher 4-2021

- Thema Fotografie

Kommentieren